三重県津市の津城。

永禄年間に細野藤光が安濃、岩田の三角州に安濃津城を築いた事に始まります。

1570年に織田信長の弟、信包(のぶかね)は城を改修し、1577年には五重の天守と小天守が完成しました。

その後は富田氏が城主となり関ヶ原の戦いでは東軍に付いた為、毛利秀元、長宗我部盛親の軍に囲まれ開城します。

富田氏は戦後2万石の加増を受けますが、1608年に伊予宇和島藩に移封となります。

その後は藤堂高虎が伊勢、伊賀22万石の領主として入城し、城や城下町の大改修を行いました。

大坂の陣の功によりそれぞれ5万石ずつ加増され32万石となり藤堂氏が城主として明治維新まで続きます。

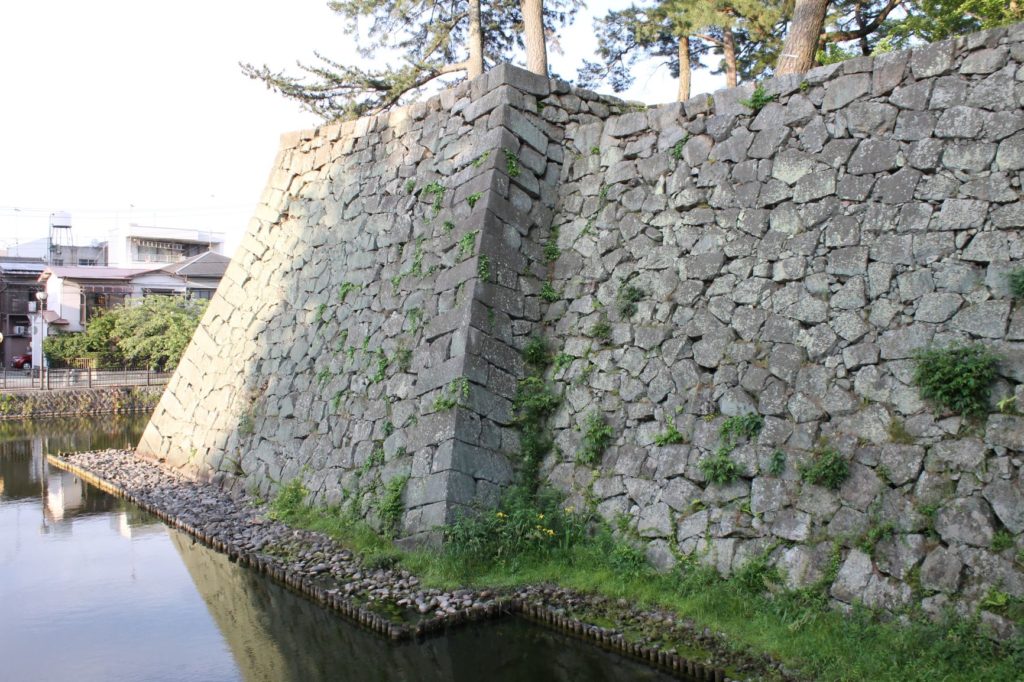

現在でも本丸には藤堂高虎が築いた高石垣や内堀が残されています。また、本丸の東側には三重の模擬櫓が建てられ高石垣と共に見どころとなっています。

津城・基本情報、アクセス

所在地:〒514-0033 三重県津市丸之内5-1

城 主:藤堂氏

形 式:平城

文化財史跡:県指定史跡

続日本100名城スタンプ場所:高山神社社務所(9:00~16:00)

津城・駐車場

津城の東側に「津市営お城東駐車場」があります。

有料ですが、80台ほど駐車できる比較的大きな駐車場です。

【津市営お城東駐車場】

・開場時間:7:00~22:00

・料金:30分まで100円・30分超~15時間まで30分50円

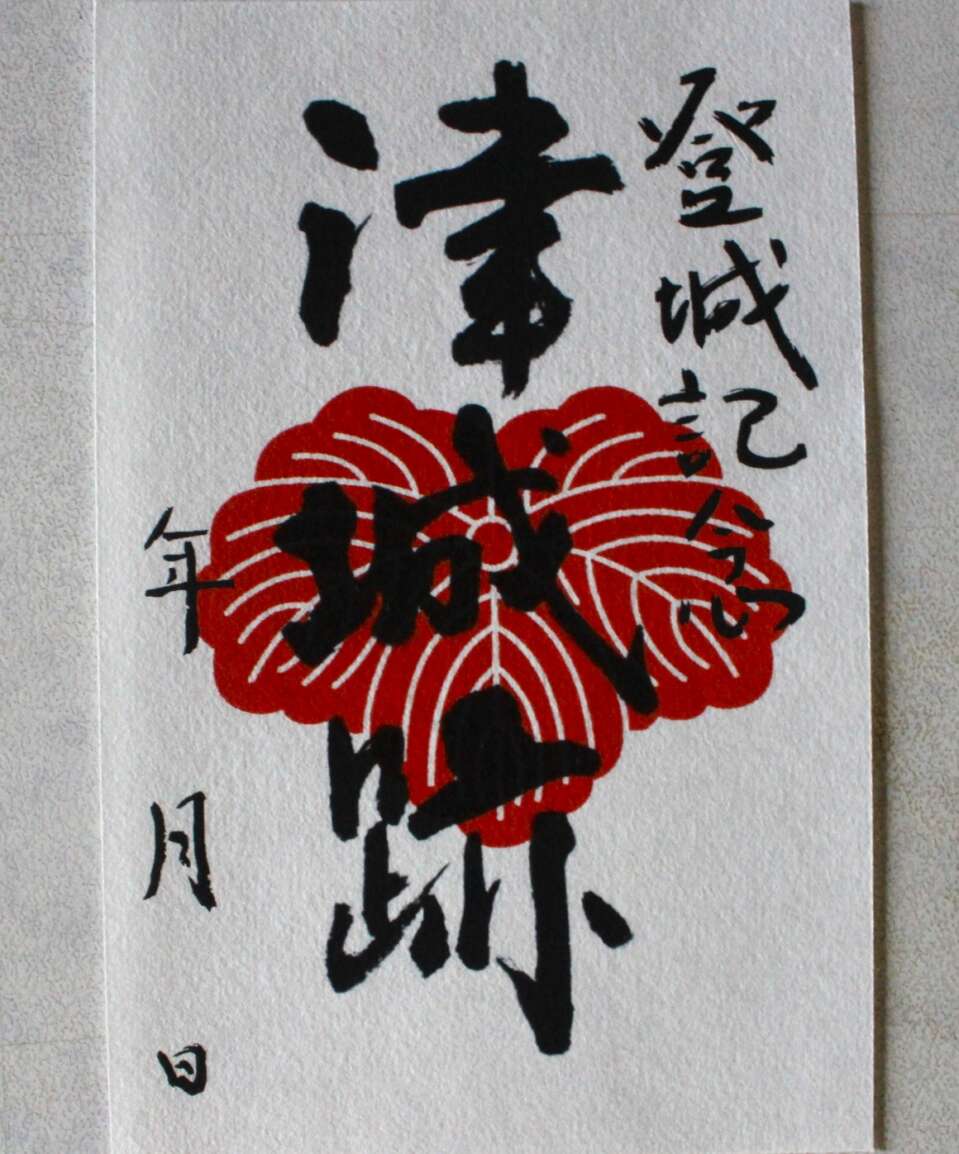

津城・御城印

津城 御城印 1枚300円

津城 御城印 1枚300円

津城の御城印が販売されています。

「津観光案内所」で1枚300円で購入する事が出来ます。

津城・縄張り図

津城は古来安濃津と呼ばれ、安濃川と岩田川の三角州に築かれてる平城です。

本丸を中心に西側に西ノ丸、東側に東ノ丸があり、内堀が取り囲んでいます。

内堀の外側に二の丸が回の字状に取り囲んでいる輪郭式の縄張りとなっています。

お城の北、西、南側に武家屋敷、東側に町屋が置かれました。更に東側には堀川が掘られ、城郭の防備だけではなく、物資の運搬に利用する事により商業の発展にも寄与しました。

津城・本丸

高石垣(東側)

駐車場横の道路を1本挟んだ所には、本丸東側の石垣が目に入ります。

打込接ぎの乱積みで隅部の算木積みになっていて綺麗です。

直ぐ先には模擬櫓が少し見えています。

三重櫓

本丸東側の虎口に三重の模擬櫓が復元されています。

1958年に戦後復興のシンボルとして鉄筋コンクリートで建てられました。

層塔型の三重櫓で、戸袋型の石落としが設けられています。

残念ながら内部には入ることが出来ません。

写真を撮るときに電線が入ってしまうので、写真が撮りづらいです。

東黒鉄門跡

三重櫓の横には本丸の入口である東黒鉄門跡があります。

外門の東黒門と内門の東鉄門と多門櫓で桝形が形成されている厳重な虎口です。

それぞれの門の内側に番所を設けて城内の通行人の監視を行っていました。

藤堂高虎像

本丸内中央には藤堂高虎の像があります。

合戦時に馬に乗って指示をしている場面でしょうか。

天守台

本丸の南西に天守台があります。

当時は五重の天守があったとされ、本丸の周りは丑寅三重櫓を初め5基の櫓と多門櫓で囲まれ、厳重な造りになっていました。

現在は石垣のみですが、綺麗に積まれていて実際に見ると迫力があります。

埋門跡

天守台の横には埋門があります。

現在は埋門の外側は埋め立てられていますが、当時は内堀がありました。

高石垣(北側)と内堀

内堀の外側からは本丸北側の石垣を見ることが出来ます。

本丸の周囲を整然と積まれた石垣があり、藤堂高虎の石垣積み技術を垣間見る事が出来ます。

石垣のしたにちょっとしたスペース、犬走りがあるのが藤堂高虎の特徴です。

石垣を補強する効果があります。

本丸の石垣の上に登る事も出来ます。柵がないので転落に注意です。

内堀を覗き込むとかなりの高さがあります。2階建ての建物より高いでしょうか。

水堀越しの高石垣(+多聞櫓)は鉄壁ですね。

攻城側は必然的に西の丸か東の丸を経由して、本丸へと攻め込むしかありませんね。

西黒鉄門跡

本丸の西側に西ノ丸と繋がっている西黒鉄門跡があります。

当時は西の丸と本丸が土橋で結ばれていて、本丸側に内桝形虎口が形成されていました。

西ノ丸の入口部に桜門、本丸側の桝形には西黒門と西鉄門があり非常に厳重な虎口となっていました。

津城・西ノ丸

入徳門

本丸の西にある西の丸には入徳門があります。

1820年に開設された藩校有造館の正門です。

現存していて、当時の建造物が残っているのは貴重で、朱色に塗られているのが特徴的です。

虎口跡

入徳門の先には西の丸虎口があります。

石垣で枡形門が形成されています。

当時本丸は内堀で囲まれていて、この西の丸か東の丸を通らざるをえません。

両郭とも馬出の機能を持っていて、厳重な縄張りになっていました。

高山神社

西ノ丸の南側に高山神社があります。

高山神社の社務所に続日本100名城のスタンプが設置されています。

津城・二の丸

津藩々校有造館跡

二の丸の南東に有造館跡があります。

有造館は1820年に津藩10代藩主の藤堂高兌(たかさわ)が建てた津藩の藩校です。

講堂や大成殿、演舞場、調馬場などがあり藩士の礼節、算術、弓、馬、剣などの教育が行われました。

まとめ

津城は現在小さな公園といった感じですが、藤堂高虎の積んだ反りの無い直線的な高石垣を見る価値は十分にあります。

また、津駅観光案内所では津城の御城印が販売されているので、登城記念にいかがでしょうか。

ウェブサイト:津城(お城公園)津市観光協会公式サイト

コメント