岐阜県大垣市の大垣城。

1535年に宮川安定が築城したことに始まり、1559年に氏家卜全が入城すると堀や土塁、お城と城下町を取り囲む総構えを築き本格的な城郭に改修しました。

1596年に伊藤祐盛が城主となった時に天守が築かれたと云われています。

1600年の関ヶ原の戦いの前には石田三成が入城し拠点として使用されました。

1635年には戸田氏鉄が城主となると明治維新まで戸田氏が代々城主となりました。

1873年の廃城令の際に天守は残され旧国宝に指定されましたが、1945年の大垣空襲で焼失してしまいます。

現在では、四重四階の天守閣や隅櫓、城門が再建され当時の姿を垣間見る事ができ、見どころとなっています。

大垣城・基本情報、アクセス

所在地:〒503-0887 岐阜県大垣市郭町2-52

城 主:氏家氏、池田氏、羽柴氏、伊藤氏、戸田氏

形 式:平城

文化財史跡:市指定史跡

続日本100名城スタンプ場所:大垣城天守内

大垣城・駐車場

大垣城の北側に「パーキング紅葉園」があります。

10台停められる有料駐車場で、料金は30分100円となっています。

もう少し北側に行った場所にもコインパーキングが2ヵ所あります。

大垣城の南西には「丸の内駐車場」があります。

有料ですが、250台ほど駐められる大きな駐車場です。

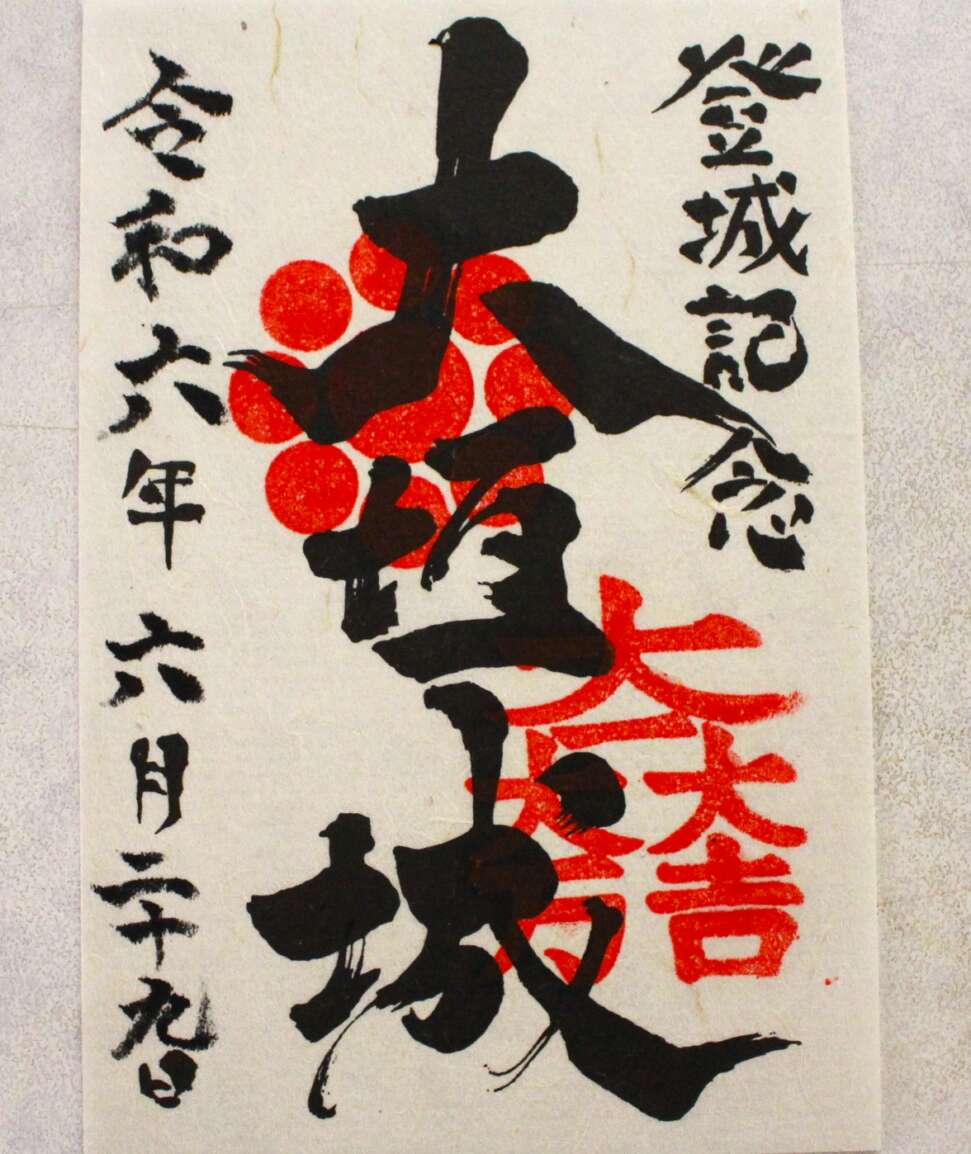

大垣城・御城印

大垣城 御城印 1枚300円

大垣城 御城印 1枚300円

大垣城の御城印が販売されています。

大垣城天守閣の受付で1枚300円で購入する事が出来ます。

受付の後ろ側に続日本100名城のスタンプも設置されています。

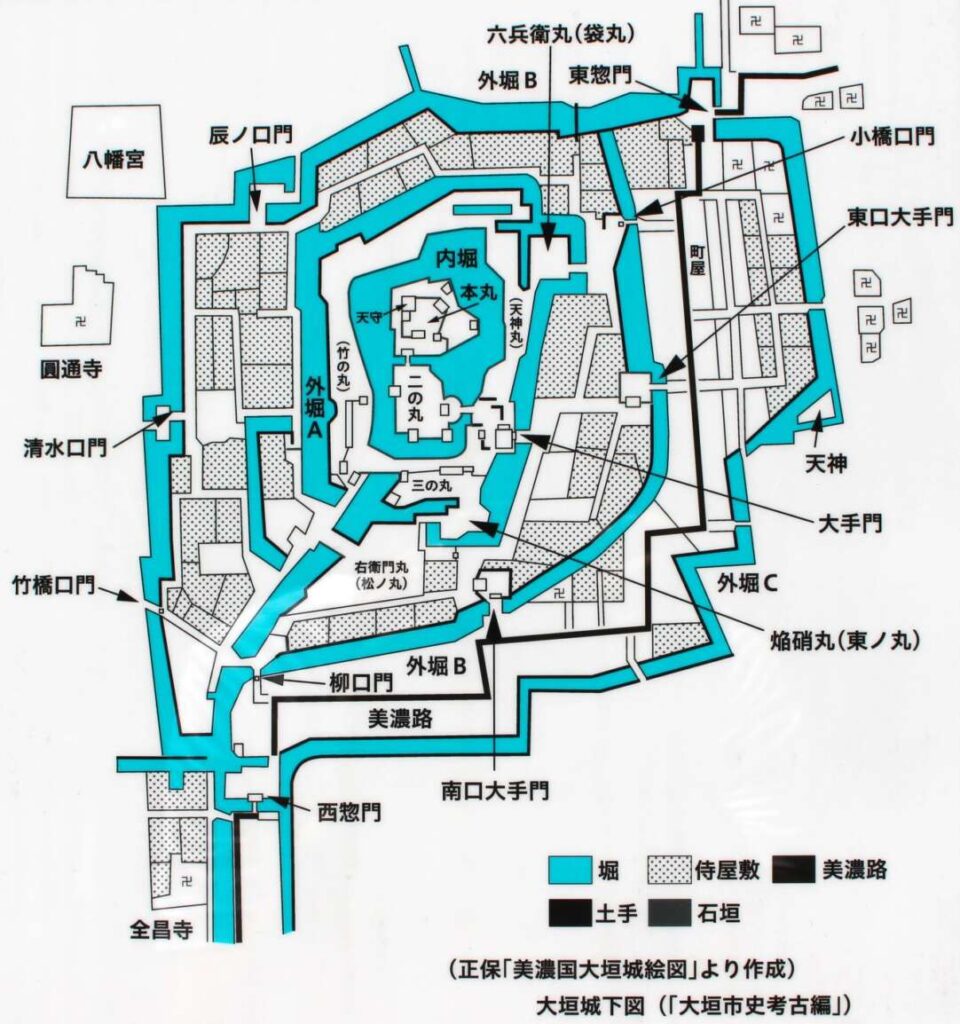

大垣城・縄張り図

大垣城は西側に水門川、東側に牛屋川が流れ、堀に利用されています。

内堀に囲まれた本丸と二の丸が直線状に並び、唯一黒鉄門で結ばれていました。

本丸と二の丸の南側に三の丸、西側に竹の丸、東側に天神丸があり外側に外堀が築かれていました。

大垣城・本丸

乾隅櫓

本丸の北西側に乾隅櫓が復元されています。

乾隅櫓は二重二階の層塔型の櫓で、2011年に焼失する戦前の外観に近づける改修が行われました。

本丸北西側の乾隅櫓は当時の外観に近い復元された櫓で見どころです。

艮櫓

本丸の北東側に艮櫓が復元されています。

艮櫓は1945年の大垣空襲までは現存していました櫓で、天守閣や乾隅櫓と共に復元されたと思われます。

焼失する前に写真と見比べると外観がほぼ同じとなっている事が分かります。

水之手門跡から延びる土塀と二重二階の艮櫓は城郭の雰囲気を感じられ見どころです。

東門(柳口御門)

本丸の東には東門があります。

戸田家の別邸として使用されていた、旧内柳門を移築したものになります。

堂々とした立派な櫓門で、櫓部分の下部が下見板張り、上部が白漆喰の組み合わせが特徴的です。

東門は大垣城内に現存していた内柳門で貴重な城郭建築物で見どころです。

天守閣

本丸のやや北側に天守閣があります。

石垣には美濃赤坂の石灰岩が使用されていて、一部が現存しています。

石には2億5千万年前の生物であるフズリナやウミユリなどの化石があります。

【大垣城天守閣】

所在地:〒503-0887 岐阜県大垣市郭町2丁目52番地

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

入館料:一般200円・18歳未満無料

休館日:火曜日(祝日の場合は開館し翌日休館)・祝日の翌日・年末年始(12月29日~1月3日)

ウェブサイト:大垣城|大垣市公式ホームページ

大垣城の天守は戦前まで現存していましたが、戦火により焼失してしまいます。

現在の天守閣は1959年に、鉄筋コンクリートで再建されたものになります。

四重四階の上階に行くに従って逓減していく、層塔型の天守閣で、縁起が悪いため四重は避けられがちで珍しいです。

内部は資料館になっていて甲冑などの武具や大垣城のジオラマ、関ヶ原の戦いの資料などが展示されています。

おあむの松

天守閣の横にはおあむの松が植えられています。

関ヶ原の戦いの際に、おあむは父と共に西軍側の大垣城へ入城しました。

落城の危機に募っていた所におあむの父が徳川家康の手習いの先生であった為、お城から逃がすと矢文がありました。

おあむ父子は西堀端の松の横からタライ舟にのり、無事脱出する事ができました。

このことから、西堀端の松はおあむの松と呼ばれる事になりました。

西門

本丸西には西門があり、1985年に建てられた櫓門です。

縄張り図を見ると門はなく、当時の資料等に基づいて再建されたようではありません。

鹿城の滝

大垣城公園内には滝があります。

公園内を散策していると目に入って来て、滝があるとは思っていませんでした。

ちょっとびっくりです。これはこれで面白いです。

辰巳櫓跡

滝の近くには辰巳櫓跡があります。

高台にありこの上に櫓が築かれていたようです。

当時の大垣城は天守を初め、三重櫓、二重櫓が合わせて13基もあった大規模な城郭だったようです。

大垣城は日本中心にあり交通の要衝だった為、豊臣秀吉にもかなめの城と云われ重要視されていました。

黒鉄門跡

本丸の南側に黒鉄門跡があります。

当時の本丸は内堀で囲まれていて黒鉄門で二の丸と繋がっていて、本丸に入る為の唯一の門でした。

二の丸から廊下橋で掘りを渡り黒鉄門があったので、本丸はかなり厳重な防備となっていました。

大垣城・竹の丸

大垣市郷土館

大垣城の西側には大垣市郷土館があります。

郷土館は大垣藩と藩主である戸田氏に関する資料が充実していて、大垣城の模型も展示されています。

大垣城天守閣の入場券で入る事が出来るので、大垣城に訪れたら必見です。

【大垣市郷土館】

所在地:〒503‐0888 岐阜県大垣市丸の内2丁目4

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

入館料:一般200円(大垣城と共通券)・18歳未満無料

休館日:火曜日・祝日の翌日・年末年始(12月29日~1月3日)

ウェブサイト:大垣市郷土館|大垣市公式ホームページ

土塁

本丸西側の城西広場がある場所は内堀と竹の丸の跡です。

城西公園には竹の丸の土塁跡が残されていて、当時の貴重な遺構となっています。

まとめ

【大垣城の見どころ】

・焼失する前の外観に復元された全国的にも珍しい四重四階の天守閣

・焼失前の外観に復元された本丸北西の乾隅櫓と本丸北東の艮櫓

・本丸東側の城内に現存していた内柳門を移築した東門

大垣城ウェブサイト:大垣城|大垣市公式ホームページ

コメント