兵庫県姫路市にある置塩城(おじおじょう)。

室町時代播磨守護職の赤松氏の居城。

1469年に赤松政則が築城したと云われていますが、近年の研究では16世紀後半に赤松政村、義祐、則房の頃に本格的に築城された事が判明しています。

1577年、赤松則房の時に羽柴秀吉の播磨侵攻により降伏しました。

1580年に羽柴秀吉が行った城割によりに廃城となったと考えられています。

現在でも標高370mの置塩山に伝本丸、伝二の丸、伝三の丸などの曲輪跡があり、大石垣や堀切などが残され見どころとなっています。

置塩城・基本情報、アクセス

所在地:〒671‐2121 兵庫県姫路市夢前町宮置

城 主:赤松氏

形 式:山城

文化財史跡:国指定史跡(白旗城跡、感状山城跡と共に赤松氏城跡として指定)

日本100名城スタンプ:該当なし

置塩城・駐車場

置塩城の南西側に駐車場があります。

15台程停められる広さの無料駐車場です。トイレは100m程北に行った所にある櫃蔵神社にあります。

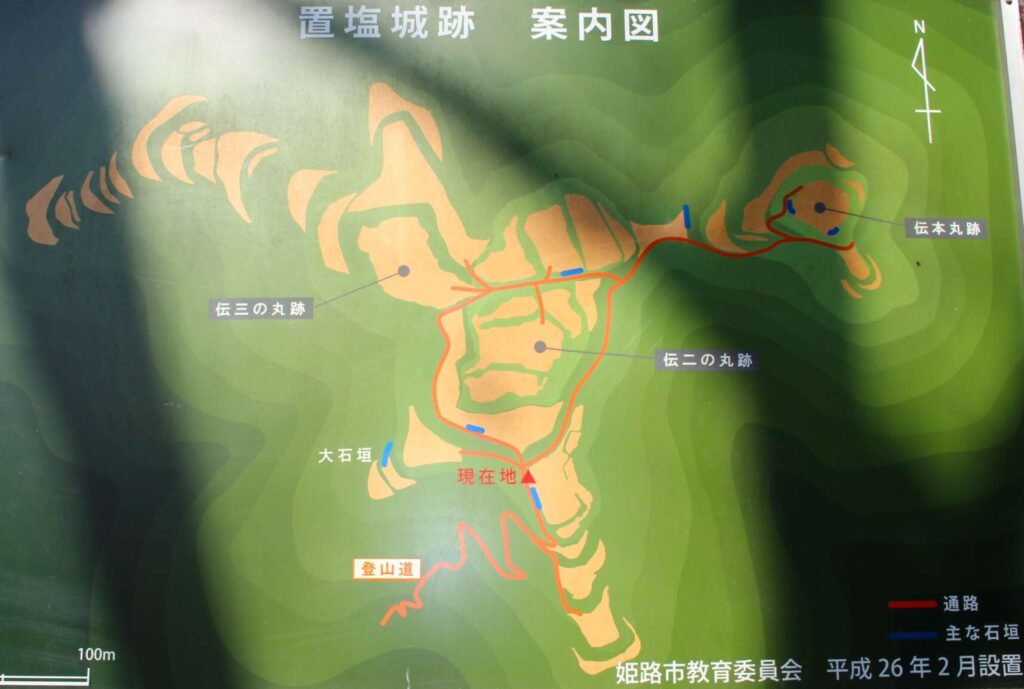

置塩城・縄張り図

置塩城は標高370mの城山に築かれていて、西に延びる尾根上に二の丸、三の丸が築かれています。

二の丸の南側に延びる尾根上にも曲輪群が築かれ、城域は東西600m、南北400mもある播磨最大級の山城です。

置塩城の西側には夢前川が流れ、天然の堀となり非常に堅固な城郭であったと思われます。

置塩城・登城口

登城口

駐車場の直ぐ近くに登城口があります。

登城口から本丸までは40~45分程掛かり、二の丸南側まではやや急な坂道が続きます。

登城口には獣避けのフェンスがあるので、自分で開けて中に入ったら閉めます。

登城道

登城道はつづら折れの道となっていて、一定間隔で一丁、二丁と書かれた石碑が立てられています。

全部で十八丁まであるので、残りどのくらい登ればよいのか目安になります。

炭焼窯跡

登城道の途中に炭焼窯跡があります。

昭和初期に造られたもので、ここ以外にはいくつか残されているようです。

置塩城・南曲輪群

置塩城の南に延びる尾根上には南曲輪群があります。

南曲輪群は尾根上に段々に築かれた小さな郭が多数あり、南側から攻め登って来る敵を迎え撃つ最前線基地となっています。

置塩城・伝茶室跡

伝茶室跡内部

南曲輪群の北側に伝茶室跡があります。

説明板に詳細は書かれていませんが、当時は茶室があったのでしょうか?

土塁

伝茶室跡の西側には土塁が残されています。

土塁は高さが1~2m、長さは20m程あり、そこまで良好に残されているわけではないですが、置塩城の貴重な遺構です。

置塩城・南西曲輪群

南西曲輪群内部

二の丸から南西に延びる尾根には、南西曲輪群があります。

南西曲輪群は小さな郭が数段築かれています。

大石垣

南西曲輪群には大石垣が残されています。

大石垣は高さが2m程で、比較的大きな石材が使用されている野面積みとなっています。

南西曲輪群に築かれている大石垣は、置塩城で最も良好に残されている石垣で見どころです。

置塩城・伝三の丸

石垣

三の丸に向かう途中に石垣が築かれている場所があります。

石垣は高さが1~2m程で大石垣よりも小さな石材が使用されていますが、きれいに積まれている印象を受けます。

二の丸南西側下段に築かれている石垣は良好に残されている見どころです。

堀切

三の丸と二の丸の間には堀切が築かれています。

堀切は深さが5~6m、幅が10m以上はあるかと思われる大規模なものとなっています。

三の丸と二の丸の間に築かれている堀切は大規模で迫力があり、見どころです。

三の丸内部

二の丸の北東側に三の丸があります。

三の丸は西に延びる尾根上にある大きな曲輪で、現在も広大な平地が広がっています。

置塩城・伝二の丸

堀切

二の丸と二の丸北曲輪群の間には堀切が築かれています。

堀切は深さが5~6m、幅が10m、全長が100m以上に渡り築かれています。

置塩城の東側にある本丸に行くためにはこの堀切を通らなければならず、通るとなると二の丸と二の丸北曲輪群から横矢の嵐となります。

二の丸と二の丸北曲輪群の堀切は大規模で、絶妙な場所に築かれている事が実感できるので見どころです。

二の丸内部

二の丸は東、南、北西に延びる尾根の分岐点にあります。

二の丸は本丸よりも広い曲輪で、位置的にも実質的に本丸と云っても良い場所と思われます。

二の丸には所々に石列が見受けられます。

虎口付近や二の丸の南側などにあり、石垣が多用された重要な曲輪であった事が伺えます。

置塩城・二の丸北曲輪群

二の丸北曲輪群内部

二の丸の北側には二の丸北曲輪群があります。

二の丸北曲輪群は3つほどの曲輪が東西に連なっていて、緩やかな土塁跡が残されています。

石列

二の丸北曲輪群の東側には石列が残されています。

石列は南側に抜ける通路のような形状になっていて、虎口跡であったのかも知れません。

置塩城・伝本丸

堀切

二の丸北曲輪群と本丸の間には堀切のような場所があります。

規模が大きすぎるので、自然地形なのか人工的に掘られたのかハッキリとは分かりません。

石垣

堀切の本丸側の側面には石垣が築かれています。

石垣は自然の大きな石の周囲に築かれているもので、訪れた時には調査が行われていました。

本丸堀切側面部の石垣は自然の地形を生かしたもので、見どころです。

虎口跡

本丸の西側には虎口跡があります。

虎口は本丸の側面を沿うように導かれ、石段が所々に残されています。

虎口は道が狭く、坂道になっていて、横矢が意識されている厳重なものとなっています。

虎口から本丸の側面を見上げると石垣が見えます。

現在、石垣は2~3段程のみ見えますが、当時はもっと規模が大きかったのかも知れません。

本丸内部

本丸は置塩城で最も標高が高い場所にあります。

二の丸や三の丸と比べるとやや狭い曲輪で、やはり二の丸が置塩城の中心で、本丸は緊急時の曲輪といった雰囲気です。

景色

本丸は北側と南側から景色を楽しむ事が出来ます。

北側が比較的視界が開けていて、遠くに天神山城や中国縦貫自動車道を見る事が出来ます。

置塩城・本丸南曲輪群

本丸南曲輪群内部

本丸の南側には小さな曲輪があります。

この曲輪に行くためには、斜面の細い道を通らなければならないので注意が必要です。

石垣

本丸の南側斜面にも石垣が残されています。

石垣は野面積みで3段程積まれていて、虎口付近のものよりは良好に残されています。

置塩城は至る所に石垣や石材が散乱していて、当時は石垣造りの大規模な城郭であった事が伺えます。

まとめ

【置塩城の見どころ】

・南西曲輪群に残る石材が大きく、置塩城で最も良好に残る大石垣

・二の丸南西側下段に残る良好な石垣

・二の丸と二の丸北曲輪群の間の大規模で、横矢が意識され絶妙な位置に築かれている堀切

・本丸の堀切側面の大きな石の周囲に築かれている石垣

ウェブサイト:赤松氏城跡 置塩城|姫路市

コメント