岐阜県可児市にある久々利城(くくりじょう)。

築城時期は不明ですが、土岐三河守悪五郎が築城したと云われています。

1352年に南北朝の争乱で戦死した土岐悪五郎康貞を初代として、子の行春の時に久々利氏を名乗りました。

1548年に土岐氏は烏峰城(後の美濃金山城)の斎藤妙春を討って東美濃を支配します。

1583年に土岐氏は美濃金山城の森長可に討たれ、久々利城は落城します。

現在でも段状の郭群があり、三の丸の桝形虎口や本丸背後の二重堀切などが残り見どころとなっています。

久々利城・基本情報、アクセス

所在地:〒509‐0224 岐阜県可児市久々利

城 主:久々利氏

形 式:山城・連郭式

文化財史跡:ー

日本100名城スタンプ:該当なし

久々利城・駐車場

久々利城の南側に「可児郷土歴史館」の駐車場があります。

50台程停められる無料駐車場で、トイレは資料館内にあります。

久々利城・御城印

久々利城 御城印 1枚300円

久々利城 御城印 1枚300円

久々利城の御城印が販売されています。

「可児郷土歴史館」で1枚300円で購入する事が出来ます。

【可児郷土歴史館】

所在地:〒509‐0224 岐阜県可児市久々利1644‐1

開館時間:9:00~16:30(入館は16:00まで)

入館料:一般210円、高校生以下無料

休館日:月曜日、祝日の翌日、年末年始

ウェブサイト:可児郷土歴史館/可児市

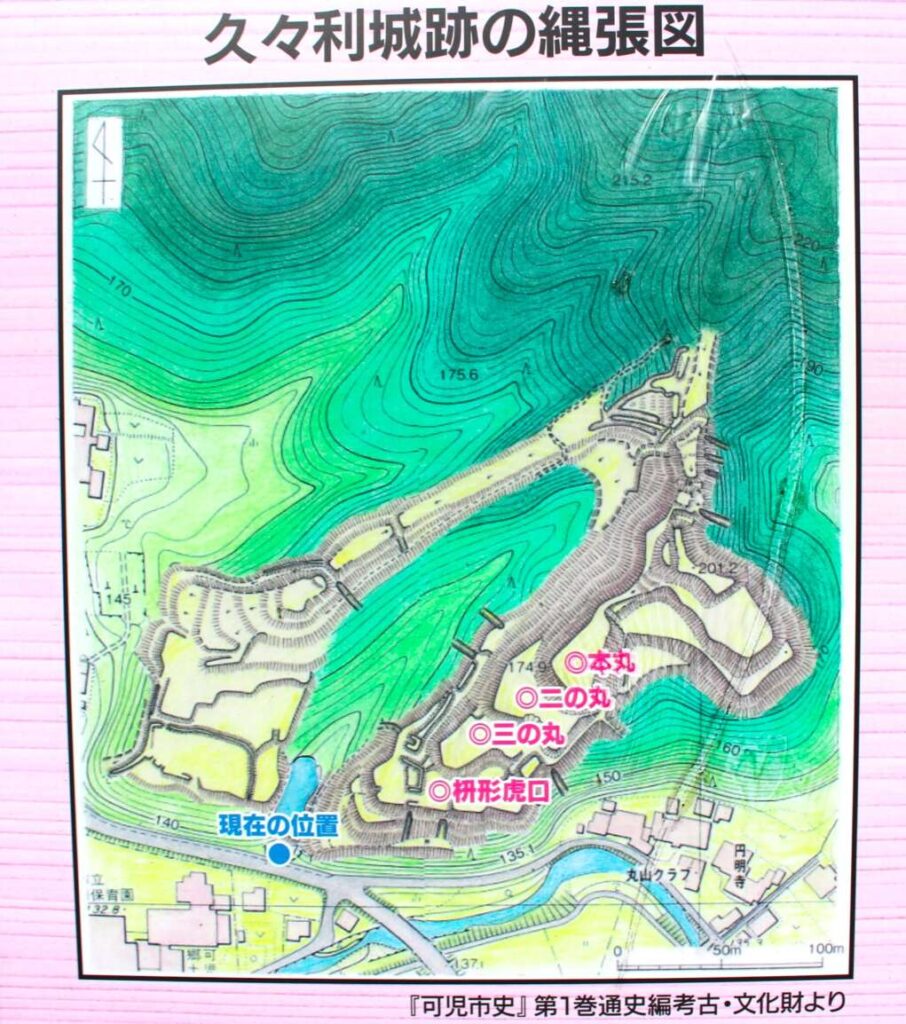

久々利城・縄張り図

久々利城は標高236mの山の南側の尾根に築かれている山城です。

東側の尾根上に本丸、二の丸、三の丸が階段状に連なっている連郭式で、三の丸南側に桝形虎口、本丸の背後には二重の堀切を築いています。

西側の尾根には居館が築かれています。

久々利城・登城口

久々利城の南側(可児郷土歴史館の北側)に登城口があります。

登城口から本丸までは10~15分程で行くことが出来ます。

各郭を見ながら西側の居館へぐるっと回ると1時間程は掛かります。

久々利城・三の丸

桝形虎口

登城口から登って行くと桝形虎口が見えて来ます。

桝形虎口の入口は土塁により通路が2つあるように見えていて、右側が桝形内に行く正しい道です。

左側は行き止まりとなっている囮の通路となっています。

桝形虎口は三の丸眼下にあり、土塁により四角い空間が造られています。

正面の柵と旗がある場所が櫓台で直進する事が出来ず、左側の三の丸からは横矢を掛けられるように工夫されています。

三の丸からだと桝形虎口内が一望する事ができ、桝形虎口内の敵は恰好の的となる厳重なものとなっています。

三の丸直前にある土造りの桝形虎口は良好に残されていて、厳重さを肌身で感じる事ができ、見どころです。

三の丸内部

三の丸は久々利城の東側尾根の先端部にあります。

三の丸からは階段状に連なる二の丸と本丸を見る事ができ、斜面を削る切岸も見る事が出来ます。

久々利城・二の丸

二の丸は三の丸と本丸の間にある郭です。

三の丸と同じ位の広さの郭となっています。久々利城には旗が至る所に立っているのでお城の雰囲気があって良いです。

久々利城・本丸

本丸内部

本丸は二の丸の北東側にあり、久々利城の主要部となっています。

ベンチが設置されているので休憩するには良い場所です。

景色

本丸からは眼下に二の丸と三の丸、城下を一望することが出来ます。

可児郷土歴史館や久々利保育園のある場所は、江戸時代に千村氏が陣屋を構えた場所となっています。

見張台

本丸の東側の高い場所に見張台があります。

見張台は本丸よりも高所にあり見張台にするには良い場所で、詰の城としての機能もあったかも知れません。

二重堀切

本丸の背後の尾根には二重堀切が築かれています。

連続で堀切を築き尾根を断ち切っていて、堀切の間にはコブ状の土塁が残されています。

一つ目の堀切は左側の高低差は2~3m程ですが、右側は6~7m程はあり大きな規模となっています。

二つ目の堀切は深さが2~3m程でそこまで深くはないものとなっています。

本丸背後の二重堀切は良好に残されていて、本丸背後を守る重要な機構で見どころです。

堀切

二重堀切奥の東側尾根と西側尾根の中間地点には、堀切が築かれています。

堀切は深さが2~3m、幅も2~3m程となっていて、一部岩がむき出しの箇所があります。

堀切の先には西側の尾根に行くことができ、久々利城を一周する事が出来ます。

堀切(西側尾根)

西側の尾根上にも堀切が築かれています。

西側の堀切も深さが2~3m程で、堀切はそのまま尾根上を沿う形で横堀となっています。

西側の尾根は細く郭にするには手狭となっています。

まとめ

【久々利城の見どころ】

・三の丸の入口にある土造りの横矢が意識された桝形虎口

・本丸背後を守る良好に残されている巨大な二重堀切

・一直線に階段状に並ぶ本丸、二の丸、三の丸の郭群と切岸

ウェブサイト:久々利城/可児市

コメント