京都府乙訓郡大山崎町にある山崎城。

大山崎周辺は京都への出入口であり、南北朝時代や応仁の乱の際に戦場となり、天王山に城が築かれる事がありました。

1582年6月に羽柴秀吉が山崎の戦いで明智光秀を破ると翌7月から、天王山に山崎城を築城し、城下町を整備しました。

山崎城下では千利休と茶会が行われ、織田信長の後継者であることを印象付けます。

1583年に大坂城が築城されると山崎城は破却され、この時に天主も取り壊れたと伝わっています。

現在でも天王山山頂部に天守台や本丸への虎口跡、土塁などが残され見どころとなっています。

山崎城・基本情報、アクセス

所在地:〒618‐0071 京都府乙訓郡大山崎町大山崎古城

城 主:羽柴秀吉

形 式:山城

文化財史跡:ー

日本100名城スタンプ:該当なし

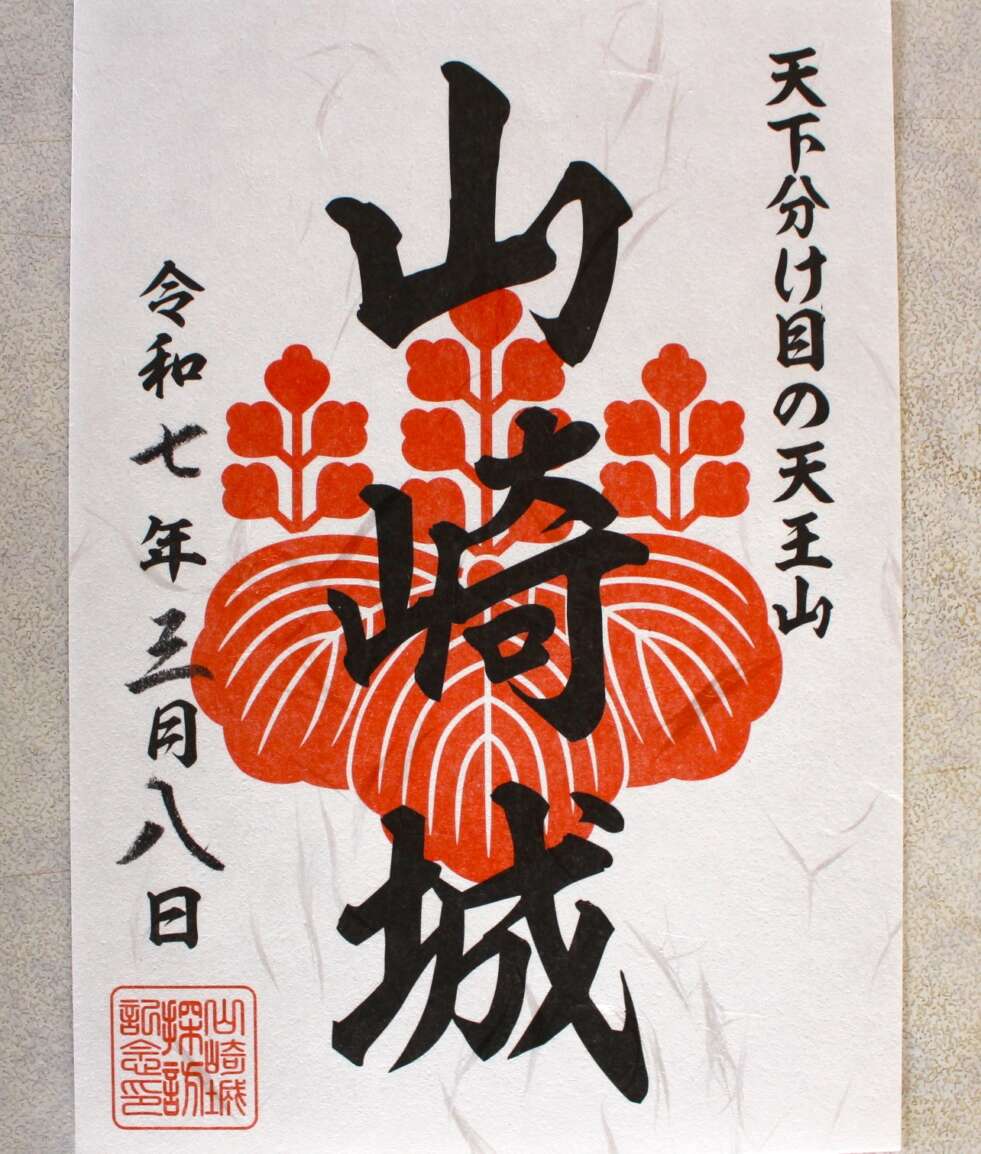

山崎城・御城印

山崎城 御城印 1枚300円

山崎城 御城印 1枚300円

山崎城の御城印が販売されています。

「大山崎町歴史資料館」のある「大山崎商工会」で1枚300円で購入する事が出来ます。

また、登山口にある「宝積寺」でも購入する事が出来ます。

【大山崎町資料館】

所在地:〒618‐0071 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字竜光3

開館時間:9:30~17:00(入館は16:30まで)

入館料:一般200円・小、中学生無料

休館日:月曜日・企画展、特別展の前後

ウェブサイト:歴史資料館/大山崎町

山崎城・駐車場

山崎城から南東に1㎞程の所、大山崎歴史資料館の隣に「タイムズ阪急大山崎駅前駐車場」があります。

36台停められる有料駐車場で、60分300円、最大料金1000円で利用する事が出来ます。

駐車場から山崎城の登山口がある宝積寺までは、歩いて15分程で行くことが出来ます。

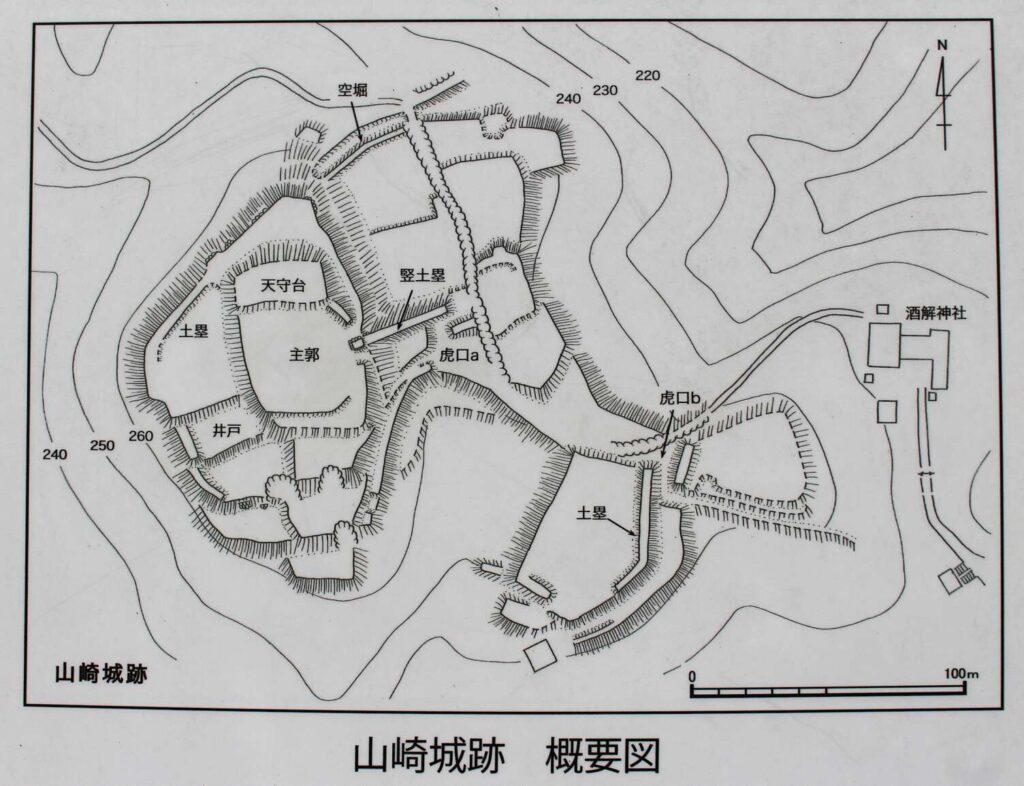

山崎城・縄張り図

山崎城は標高270mの天王山の山頂部に築かれた山城です。

主郭の北側に天守が建てられ、主郭の東側の竪土塁横に虎口、更に先に土塁を築いた曲輪が設けられ、東側に意識が向けられています。

山崎城・登山口(宝積寺)

仁王門・金剛力士(重要文化財)

山崎城の登山口のある宝積寺の仁王門には、両側に金剛力士像が立っています。

詳細は分かりませんが、鎌倉時代に造られたもので、重要文化財に指定されています。

三重塔(重要文化財)

境内には三重塔があります。

三重塔は羽柴秀吉が山崎の戦いの後に一夜で建てたと云う伝説がありますが、実際には1604年に建立されたものとなっています。

400年もの前に建てられた貴重な建築物で、重要文化財に指定されています。

本堂(府登録有形文化財)

宝積寺の中心に本堂があります。

宝積寺は奈良時代に聖武天皇の勅願時として僧行基が開創したお寺で、山崎の戦いの時には羽柴秀吉が陣所として利用し、合戦後も山崎城の一部として利用されました。

本堂の近くには羽柴秀吉が山崎の戦いの際に、腰掛けたと伝わる出世石があります。

山崎城・天王山 登山口

本堂の横に山崎城(天王山)への登山口があります。

登山口から山崎城の主郭までは、45~60分程掛かります。

道は整備されていて、所々にベンチがあり休憩できるので、ハイキングと云った感じの登山となります。

山崎城・登山道

旗立松

登山道を登って行くと旗立松が見えて来ます。

1582年の山崎の戦いの際に羽柴秀吉が天王山の松に自軍の旗を立てて味方を鼓舞したという、逸話があります。

同時代の資料がないので実際に行われたかは分かりませんが、伝承が伝わり松が枯れるたびに植樹されて現在に至っています。

酒解神社の鳥居

旗立松の近くには酒解神社の鳥居があります。

鳥居の奥には山崎の戦いが描かれた絵図と説明板が設置されていて、戦いの詳細を知ることが出来ます。

天王山の登山道にはこのような絵図と説明板が各所に設置されていて、戦国時代の歴史ロマンを感じる事が出来ます。

旗立松展望台

旗立松の隣には展望台があります。

展望台からは山崎の戦いの古戦場が一望出来て、当時の両軍の配置が説明板により描かれているので、戦いの様子を知ることが出来ます。

十七烈士の墓

旗立松から少し登った所に十七烈士の墓があります。

1863年の八月十八日の政変により長州藩士や長州寄りの公卿が京都から離れる事になり、1864年には長州藩士が池田屋で新選組に切られる事件が起こりました。

長州藩は京都での勢力回復を狙い、兵を京都に向けた事により禁門の変が発生し会津藩や薩摩藩と戦闘になり、真木和泉守保臣や久坂玄瑞など多数の長州藩士が亡くなりました。

この時の死者を弔うために十七烈士の墓が整備されました。

酒解神社

十七烈士の墓の先には酒解神社があります。

酒解神社は奈良時代に創建されたと伝わる神社で、鎌倉時代中期に建てられた神輿庫が残されていて重要文化財に指定されています。

山崎城・主郭

虎口跡

山崎城の主郭の東側に虎口跡があります。

虎口跡の遺構は分かりずらいですが、縄張り図を見ると竪土塁により動線が制御され道が狭められている様子が分かります。

天守台

主郭の北側に天守台があります。

天守台は一段高くなっていて周囲には石が散乱している様子が分かります。

実際に天守があったとされているので、当時はどのような外観であったのか想像してしまいます。

井戸跡

主郭の一段下がった西側には井戸跡があります。

1582年の山崎の戦いに勝利した羽柴秀吉が山崎城を築城する際に掘られた井戸です。

円形の石積みの井戸と伝わっていて、1980年に確認された時は深さが5m程でした。

まとめ

【山崎城の見どころ】

・主郭北側に残る石が散乱している天守台

・天王山の登山道の各所に設置されている、山崎の戦いの歴史ロマンを感じる事が出来る説明板

ウェブサイト:山崎城跡|京都府教育委員会 文化保護課

コメント