茨城県つくば市にある小田城。

築城時期はハッキリとは分かっていませんが、鎌倉時代に八田知家から小田氏を名乗る4代時知と云われています。

八田知家は源頼朝に仕え、十三人の合議制の一人に選ばれる有力御家人で、常陸守護職に任じられました。

南北朝時代に7代小田治久の時には南朝方の北畠親房を小田城に迎え、北朝方と戦いました。

この時に北畠親房は小田城で「神皇正統記」を執筆した事でも有名で、8代小田孝朝は関東で最も格式高い「八屋形」に数えられました。

戦国時代には14代政治の時には常陸南部の最大勢力となっていましたが、相模の北条氏、越後の上杉氏、北常陸の佐竹氏に挟まれ、何度も戦いの舞台となります。

15代氏治の時、1569年の手這坂の戦いで敗れ、小田城は佐竹氏の支配下となります。

1602年に佐竹氏が秋田に転封されると小田城は廃城となります。

現在では「小田城跡歴史ひろば」として整備され、本丸や東曲輪、南西馬出曲輪の堀や土塁、虎口が復元され見どころとなっています。

小田城・基本情報、アクセス

所在地:〒300‐4223 茨城県つくば市小田2377

城 主:八田知家、小田氏

形 式:平城

文化財史跡:国指定史跡

日本100名城スタンプ:該当なし

小田城・駐車場

小田城の北側にある「小田城跡歴史ひろば案内所」の駐車場を利用しましょう。

20台程停められる広さの無料駐車場です。トイレは案内所と小田城内にあります。

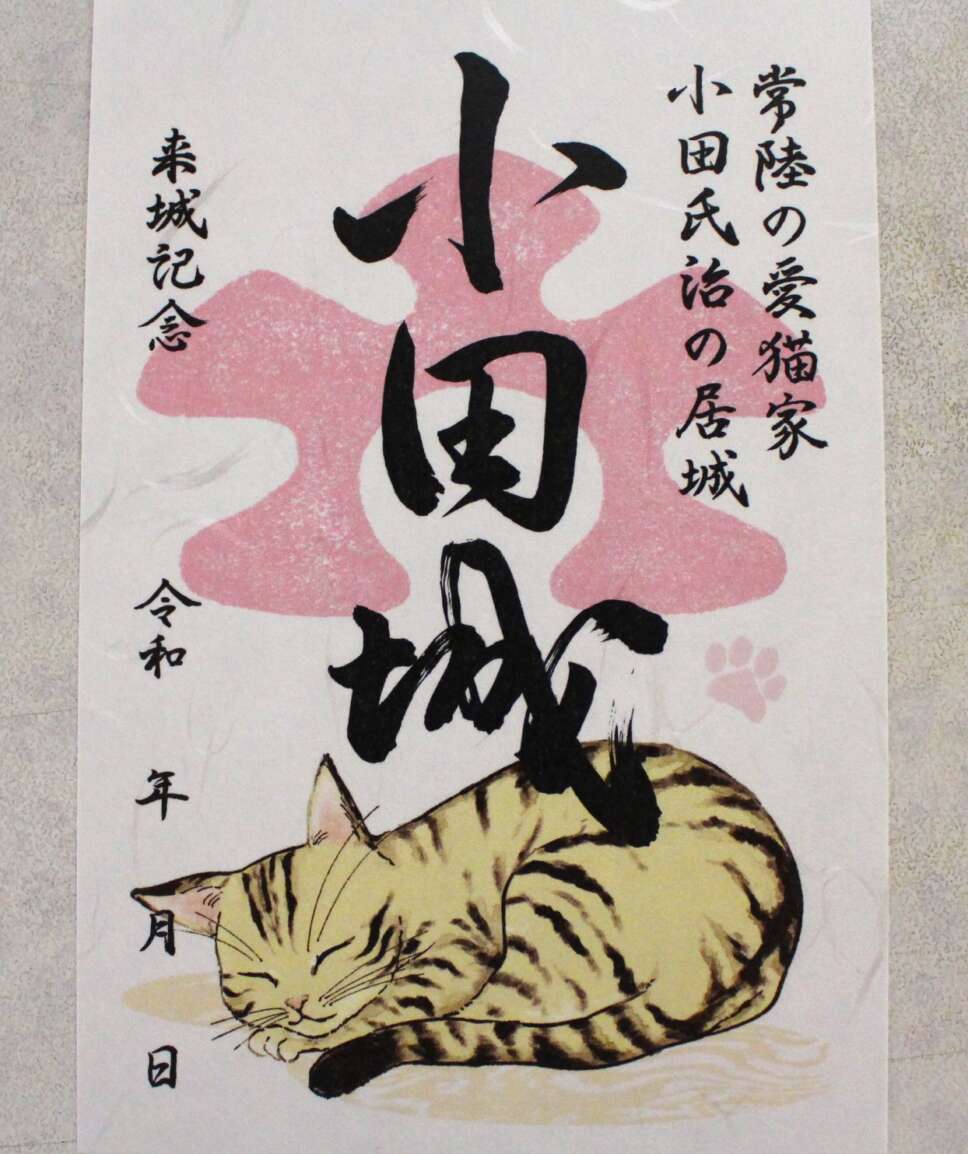

小田城・御城印

小田城 御城印(愛猫版) 1枚300円

小田城 御城印(愛猫版) 1枚300円

小田城の御城印が販売されています。

「小田城跡歴史ひろば案内所」の受付で1枚300円で購入する事が出来ます。

御城印は通常版、不死鳥版、愛猫版の3種類から選ぶことが出来ます。

案内所では小田城のジオラマや城主や歴史に関する資料が多数展示されているので、必見です。

【小田城跡歴史ひろば案内所】

所在地:〒300‐4223 茨城県つくば市小田2532‐2

開館時間:9:00~16:30

入館料:無料

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・祝日の翌日・年末年始(12月28日~1月4日)

ウェブサイト:小田城跡歴史ひろば案内所

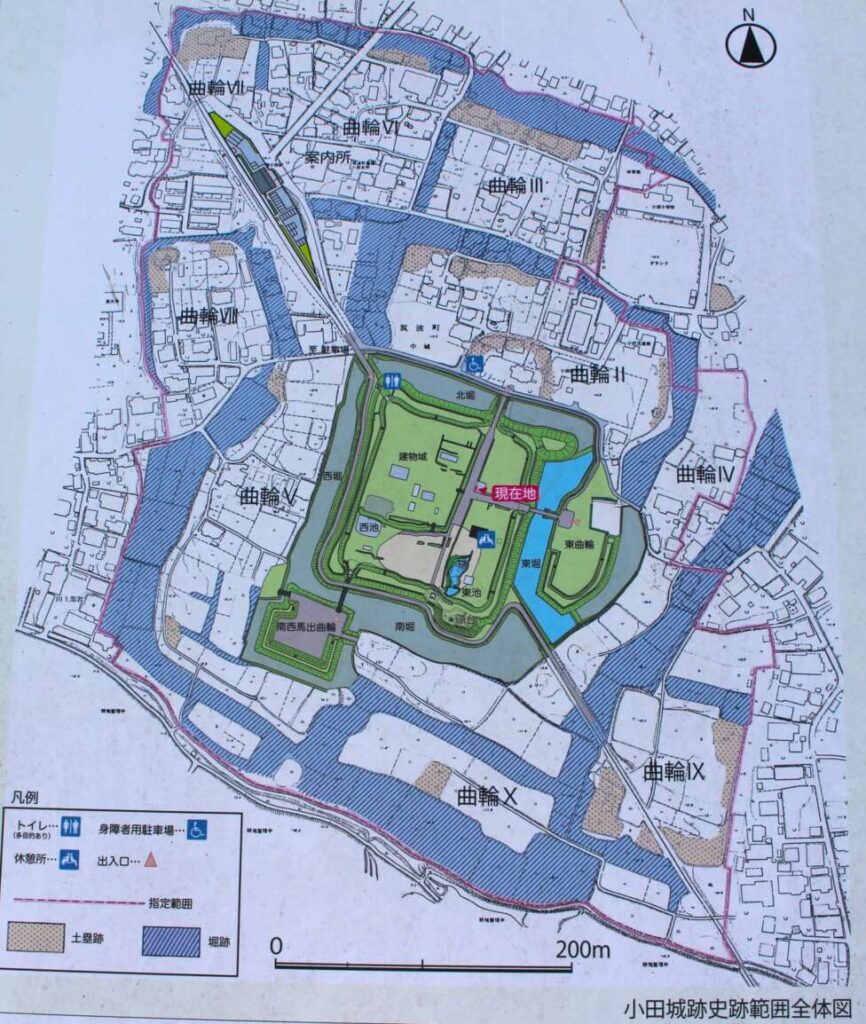

小田城・縄張り図

小田城は小田山の麓に築かれた平城です。

当時は小田城の周囲は霞ケ浦の湿地帯が広がっていて、桜川の水運により藤沢城、土浦城と連絡が取れていました。

ほぼ方形の本丸を中心にして三重の堀が築かれ、大小様々な曲輪が配置され、城域は南北550m、東西450mに及びます。

小田城・本丸

堀と土塁

案内所から小田城に向かっていくと大きな空堀と土塁が見えて来ます。

空堀の幅は20m程、深さは2~3m程ですが、当時は更に2m程深く、堀底は障子堀となっていました。

土塁は隅に櫓台が設けられていて張り出すので、横矢が掛けられるようになっています。

幅広い空堀と櫓台が設けられて折れがある土塁は見どころです。

北虎口跡

本丸の北側には北虎口があります。

北虎口は幅が4mの真っすぐ延びる土橋で、裾の部分は石積みが築かれています。

東虎口跡

本丸の東側にも虎口があります。

現在の東虎口には橋が架けられていますが、発掘調査により橋脚跡が確認され当時も木橋が架けらていました。

東虎口の右手(北側)には本丸隅の櫓台が張り出していて、横矢が効果的に架けられる工夫が施されています。

本丸東側の橋が架けられ櫓台が張り出す東虎口は厳重な雰囲気を感じる事ができて、見どころです。

東池跡と四阿

本丸の南東側には東池跡と四阿があります。

東池は南北32m、東西13m、深さが30~80㎝程の大きさで、池底には石が敷かれていました。

四阿が建てられている場所は、実際に建物があった場所に建てられている休憩施設となっています。

南西虎口跡

本丸の南西側にも虎口跡があります。

南西虎口は土塁の両側に石垣が築かれていて、通路には石列も確認され、礎石を持つ門が建てられていた事が分かっています。

本丸外側にある南西馬出曲輪とは木橋で接続されていました。

小田城・南西馬出曲輪

土塁

本丸の南西には南西馬出曲輪があります。

南西馬出曲輪は本丸の南西虎口を守る50m四方の曲輪で、馬出の周りは幅10mの空堀が築かれています。

復元ですが綺麗に土塁や空堀が造られて馬出の形状が良く分かるので、南西馬出曲輪は見どころです。

木橋と堀

南西馬出曲輪の北西側には屈曲した空堀に架かる橋があります。

鉤状に屈曲した空堀は外側から迫る敵に横矢が掛けられるように工夫されていて、空堀はそのまま本丸西側の堀と繋がります。

小田城・東曲輪

本丸の東側に東曲輪があります。

東曲輪は幅50m程の南北に細長い曲輪で、東側と南側は土塁が築かれています。

発掘調査では建物の跡がほとんど確認されておらず、城兵が出撃する為の馬出であったと考えられています。

まとめ

【小田城の見どころ】

・本丸外周部の幅20mの堀と櫓台が設けられた土塁

・本丸東側の橋が架けられた東虎口と、横矢が意識された本丸北東隅の櫓台

・本丸南西側の綺麗に復元され形状が良く分かる南西馬出曲輪

ウェブサイト:小田城跡-茨城県教育委員会

コメント