千葉県佐倉市の佐倉城。

鹿島台地の川と崖を利用して千葉氏が築城したことが始まりです。

徳川家康の領地になってからは、徳川幕府に多大な貢献をした重臣、土井利勝が城主となります。

6年の歳月を掛け改修し、土造りの近世城郭になりました。

江戸時代には江戸の東を守る要所として重要視され、歴代の城主は幕府の要職に就く事が多く、中でも幕末の堀田正睦は老中となり、幕政に大きく関与しました。

明治維新後は廃城令により建物のほとんどが撤去され、陸軍の駐屯地として利用されました。

現在では三の丸北に巨大な角馬出が復元、本丸には土造りの天守台が残され見どころとなっています。

佐倉城・基本情報、アクセス

所在地:〒285-0017 千葉県佐倉市城内町官有無番地

城 主:土井氏、石川氏、松平氏、堀田氏、大久保氏、戸田氏、稲葉氏

形 式:平山城

文化財史跡:市指定史跡

日本100名城スタンプ場所:佐倉城址公園管理センター

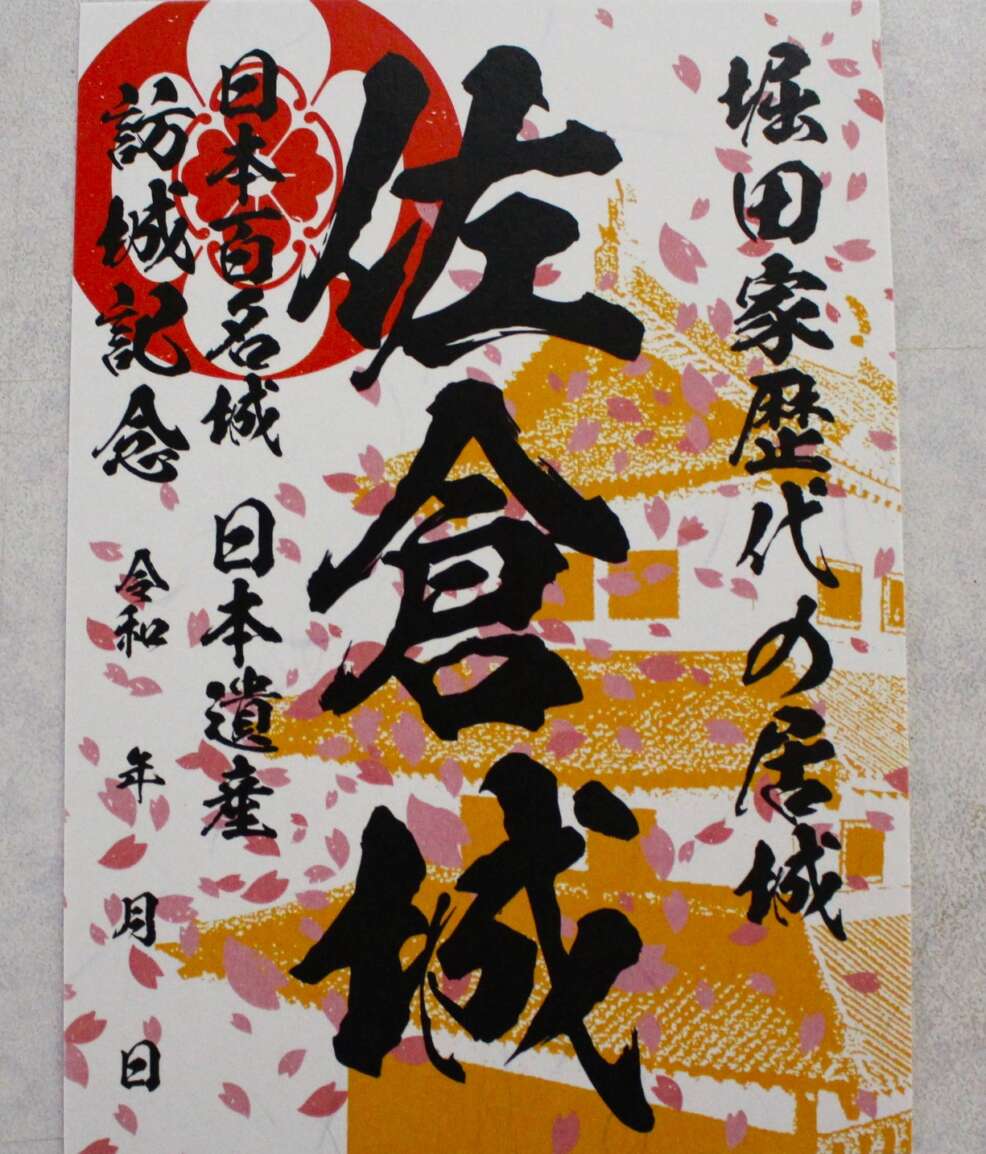

佐倉城・御城印

佐倉城 御城印 1枚300円

佐倉城 御城印 1枚300円

佐倉城の御城印が販売されています。

京成駅前観光案内所(佐倉市観光協会)で1枚300円で購入する事が出来ます。

【京成駅前観光案内所(佐倉市観光協会)】

佐倉城・駐車場

佐倉城の北東に国立歴史民俗博物館があるので、こちらの駐車場を利用するのが良いかと思います。

国立歴史民俗博物館は国立だけあって、大きな博物館で見応え抜群です。

時間に余裕を持って見学するのが良いかと思います。

【国立歴史民俗博物館】

所在地:〒285-0017 千葉県佐倉市城内町117

開館時間:3月~9月 9:30~17:00・10月~2月 9:30~16:30

入館料:一般600円・大学生250円・高校生以下無料

休館日:月曜日・年末年始(12月27日~1月4日)

ウェブサイト:国立歴史民俗博物館

佐倉城・三の丸

角馬出

国立歴史民俗博物館の隣三の丸北には、角馬出が復元されています。

角馬出がここまで分かりやすく復元されているのは貴重ですね。

現在の角馬出でも十分に迫力がありますが、当時の堀底はもっと深かったので、もっと迫力があったことでしょう。

三の丸虎口を守る重要な防御施設ですね。

空堀

三の丸内へ進むと三の丸と二の丸を隔てる空堀があります。

写真では草がうっそうとしていて分かりづらいですが、比較的大きな堀です。

猫

空堀の近くに茶色の猫がいました。

建物の日陰でまったりしています。野良猫あるあるですね。

佐倉城・二の丸

二の門跡

掘田正睦公像を通り過ぎると、二の門跡があります。

二の丸の虎口の門で、当時は本瓦葺きの櫓門があり、二の御門と呼ばれていました。

ちなみに、櫓門は武器庫として利用されていました。

二の丸は藩政を行う機能がありました。

佐倉城・本丸

一の門跡

二の門を真っ直ぐ進むと一の門跡があります。

本丸の虎口の門で、当時は本瓦葺きの櫓門があり、一の御門と呼ばれていました。

空堀

一の門の左右には大きな空堀があります。

とても深く、堀幅も広い大きな空堀で迫力があり、改めて空堀の重要性、防御力を痛感します。

本丸北側の空堀は規模が大きく迫力があり、見どころです。

内部

一の門を越えると本丸です。

本丸には天守、銅櫓、御殿が建てられていました。

残念ながら現在は跡だけです。

土塁

本丸の外周には土塁があります。

佐倉城は石垣を使用せず土造りのお城で土塁は重要な防御機構です。

土塁上には土塀が築かれ、空堀と合わせると強力な防衛網になります。

天守台

本丸の西端に天守台があります。

当時は三重の天守がこの上に築かれていましたが、残念ながら江戸時代後期に焼失してしまいます。

天守台は三重の天守が建てられていた場所で、佐倉城の見どころのひとつと云えます。

銅櫓跡

天守台の北には銅櫓跡があります。

当時は銅瓦葺きの二重櫓がありました。

土井利勝が将軍から江戸城吹上庭園より拝領し、移築したと伝わります。

銅瓦葺きの貴重な櫓を見てみたかったです。

説明板に写真が載っていますし、お城の古写真の本に白黒で載っていますね。

佐倉城・帯曲輪

本丸を囲むように帯曲輪があります。

帯曲輪は本丸を守る為に造られた曲輪で、よじ登って来た敵を迎撃します。

現在はうっそうとした森の中にあります。

佐倉城・出枡形

門

帯曲輪を抜けると本丸北の出枡形があります。

本丸西側は低湿地帯で水堀が築かれています。

水堀の手前に出枡形を築くことにより、防御力を高めています。

水堀

本丸南側にも出枡形が築かれています。

水堀は幅が20m程はあり、北側の出枡形と共に防御力を高めています。

佐倉城が築かれている場所の低湿地帯の自然地形が活かされている事が分かります。

佐倉武家屋敷

佐倉城の南東側には佐倉武家屋敷があります。

佐倉城下町に残る佐倉藩士が暮らした住宅が3棟残されていて、趣ある場所となっています。

佐倉城を訪れたらセットで見ておきたい場所です。

まとめ

【佐倉城の見どころ】

・三の丸北側に復元された巨大な角馬出

・本丸北側(一の門横)の深く、幅広い空堀

・三重の天守が建っていた本丸の天守台

ウェブサイト:佐倉城址公園

コメント