東京都千代田区にある江戸城。

1457年に扇谷上杉氏家臣の太田道灌が、麹町台地に築城した事に始まります。

1590年の豊臣秀吉による小田原征伐後、徳川家康に関八州が与えられ江戸に入りました。

当時は太田道灌が築城し荒廃した江戸城でしたが、家康は改修を行いました。

1603年に徳川家康は征夷大将軍に任命され、江戸に幕府を開くと諸大名を動員する天下普請で江戸城を大改修します。

神田山を崩し日比谷入江を埋め立て、江戸前島東側に舟入堀を開削、1622年には元和の天守が完成します。

1868年に戊辰戦争が発生し、鳥羽伏見の戦いで徳川慶喜が江戸城に逃げ込むと、新政府軍は江戸城を攻撃する準備を整えます。

しかし、幕府の全権を委任された勝海舟と東征軍参謀の西郷隆盛の会談により、江戸城は無血開城します。

その後、日本の都は京都から江戸に移され、東京と改称されます。江戸城も東京城、皇城と改称されます。

現在、西の丸と吹上は皇居となり基本見学は出来ませんが、本丸、二の丸、三の丸等がある皇居東御苑は土、日、祝日には開放され、天守台、富士見櫓、富士見多聞、百人番所、平川門などが見学でき、見どころとなっています。

また、皇居外苑では外桜田門(国重要文化財)、二重橋、伏見櫓、桔梗門、巽櫓を見る事ができ、見どころです。

更に、北の丸公園では田安門、清水門が国重要文化財に指定されており、見どころです。

江戸城・基本情報、アクセス

所在地:〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1

城 主:太田氏、扇谷上杉氏、北条氏、徳川氏

形 式:平山城・輪郭式

文化財史跡:国特別史跡、重要文化財(外桜田門、田安門、清水門)

日本100名城スタンプ:楠公レストハウス、和田倉休憩所、北の丸レストハウス

江戸城・駐車場

江戸城の北の丸に「北の丸駐車場」があります。

第一駐車場と第二駐車場があり、第一駐車場は143台、第二駐車場は103台停められる広さとなっています。

【北の丸駐車場】

利用時間:8:30~22:00(最終入庫18:30まで)

利用料金:乗用車1時間600円・当日最大料金3000円

ウェブサイト:北の丸駐車場:皇居外苑|一般財団法人国民公園協会

江戸城・日本100名城スタンプ

江戸城の日本100名城のスタンプは「和田倉休憩所」「楠公レストハウス」「北の丸レストハウス」に設置されています。

【和田倉休憩所】

【楠公レストハウス】

【北の丸レストハウス】

江戸城・皇居外苑

外桜田門(国重要文化財)

江戸城(皇居外苑)の南側に外桜田門があります。

外桜田門は寛永年間(1624~1644年)に建造された門で、外側の高麗門と内側の櫓門で桝形を形成しています。

現在の門は1663年に再建されたもので、1923年の関東大震災で損壊しますが復元されています。

1860年に大老の井伊直弼が水戸脱藩士により暗殺された歴史的な場所でもあり、江戸城の見どころです。

二重橋・伏見櫓

外桜田門の先に二重橋と伏見櫓があります。

手前の橋が正門石橋で皇居の正門となっていて、奥には正門鉄橋と云う橋で、かつては木橋で下に橋桁を支える橋があった為、二重橋と呼ばれています。

奥にある伏見櫓は江戸城に現存する貴重な櫓で、三代将軍徳川家光の時に京都の伏見城から移築されたと云われています。

二重橋と奥の石垣の上に建つ伏見櫓は江戸城を象徴する景観で、見どころです。

桔梗門(内桜田門)

皇居外苑の北側からは三の丸南側の桔梗門を見る事が出来ます。

桔梗門は大手門に並ぶ本丸への通用口で、6~7万石の譜代大名が門の警備を行っていました。

1614年に造られた門で、高麗門と櫓門により桝形が形成されています。

巽櫓

桔梗門の東側、三の丸東隅には巽櫓があります。

巽櫓は江戸城に現存する二重櫓で、関東大震災で損傷した後に復元されました。

水堀越しに巽櫓と桔梗門を一緒に見る事ができ、江戸城を代表する景観となっていて、見どころです。

江戸城・三の丸

大手門

本丸や二の丸、三の丸を見学する為の入口は3ヵ所あります。

大手門と平川門、北桔橋門から入る事ができ、入る際に荷物検査があります。

大手門は本丸へ登城する正門で、藤堂高虎が門の建造をしたと云われています。

1657年の明暦の大火で焼失し、1659年に再建されました。高麗門は1659年再建されたものですが、櫓門は1966年に再建されたものとなっています。

同心番所

大手門の先に同心番所があります。

同心と呼ばれた武士が詰めていて、登城者を監視していた場所です。

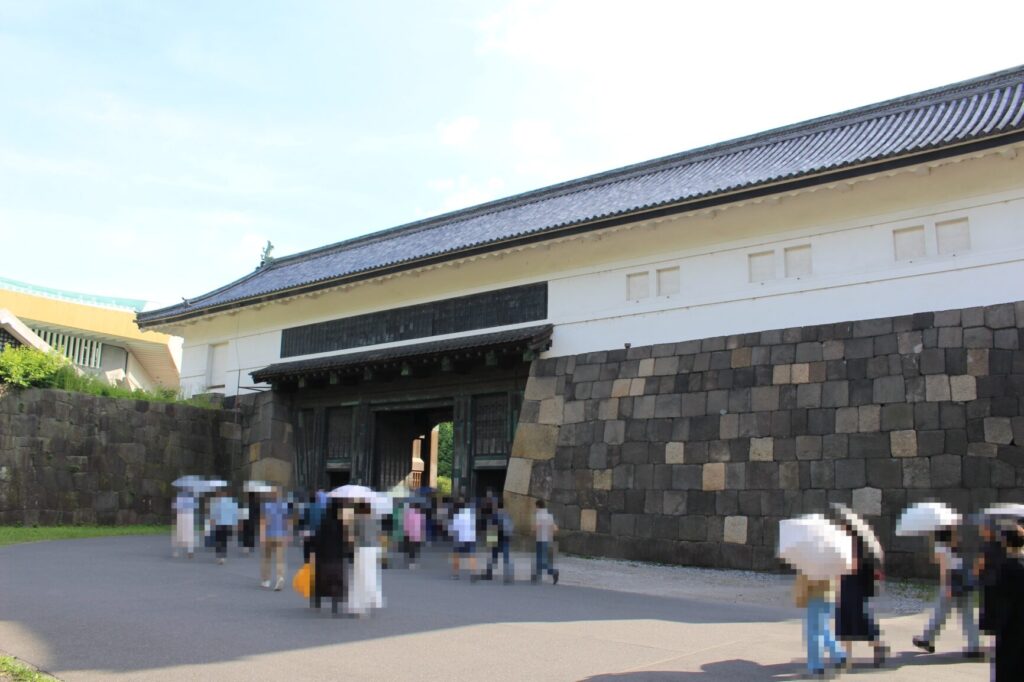

平川門

三の丸の北側に平川門があります。

平川門は御殿に努める奥女中などが使用する門で、大手門と同様に高麗門と櫓門により桝形が形成された厳重な門です。

小さな脇門があり、細長い帯曲輪に出て竹橋門へと繋がっています。

江戸城・二の丸

百人番所

同心番所の先、二の丸の南側に百人番所があります。

百人番所は本丸への登城道である大手中之門そばにあり、甲賀組、伊賀組、根来組、二十五騎組という鉄砲百人組が昼夜交代で警備していました。

百人番所は江戸城の貴重な建築物で、登城者を監視、警備が重要な江戸城にとって欠かせない場所で、見どころです。

二の丸庭園

二の丸には日本庭園があります。

小堀遠州が造った庭園で、三代将軍である徳川家光の命により改修されたと云われています。

現在の庭園は九代将軍 徳川家重時代の絵図を基に復元されたものとなっています。

江戸城・本丸

富士見櫓

本丸の南側には富士見櫓があります。

富士見櫓は1606年頃に創建され、1657年の明暦の大火により焼失しますが、1659年に再建されました。

高さ15mの石垣上に建てられた富士見櫓は16mの高さがあり、江戸城に残る唯一の三重櫓となっています。

西面と南面には千鳥破風、唐破風が付いた石落としが付属し、二重目の軒唐破風、屋根の妻部分の緑青した青海波と意匠に富んでいて見どころです。

富士見多聞

本丸の西側には富士見多聞があります。

富士見多聞は一重の長屋形式の櫓で、全長31.5m、高さ6.3mの大きさとなっています。

内部を見学する事が出来る櫓で、窓からは乾通りや蓮池濠、局門、長屋門などを見る事が出来ます。

天守台

本丸の北西側に天守台があります。

江戸城には慶長度天守(1607年)、元和度天守(1623年)、寛永度天守(1638年)と3度建てられましたが、明暦の大火により焼失してしまいます。

天守を再建する為に1659年にこの天守台が築かれますが、保科正之により天守が不要とされ以後天守が建てられる事はありませんでした。

天守台は高さが10mあり、一つひとつの石材が大きく隅部は綺麗な算木積み、南側には付け櫓台が付属し、圧倒的な迫力があり見どころです。

北桔橋門

本丸の北側には北桔橋門があります。

北桔橋門は有事の際に橋を跳ね上げる事が出来る門で、現在でも高麗門の前は深い堀で遮断されています。

また、北桔橋門手前の平川堀は深く、石垣は高さが20m以上あり、折れを伴っていて壮観です。

江戸城・北の丸

清水門(国重要文化財)

江戸城本丸の北西側に北の丸があります。

北の丸の東側には清水門があり、高麗門と櫓門により桝形虎口が形成されています。

高麗門の扉釣金具の刻銘から1658年に建てられたものであると云われ、国の重要文化財に指定されています。

清水門は高麗門と櫓門、櫓門横の石段で桝形虎口が良好に残されていて、見どころです。

田安門(国重要文化財)

北の丸の北側には田安門があります。

田安門は高麗門の扉釣金具の刻銘から1636年に建てられたものであると云われ、国の重要文化財に指定されています。

田安門は江戸城の総構え完成当時から現存する貴重な桝形門で、見どころです。

江戸城・吹上

半蔵門

江戸城本丸の西側に吹上と呼ばれる曲輪があります。

吹上の西側には半蔵門があり、服部半蔵がこの辺りに屋敷を拝領していたとも、山王祭礼の象の山車が門の半分しか入らなかったからとも云われています。

こうじまち口とも呼ばれ甲州街道の要衝となっていて、現在は皇居への通用門として利用されています。

桜田濠

半蔵門の南側には桜田濠があります。

桜田濠は谷筋の地形を生かして伊達政宗を始めとする東北の諸大名により築かれた濠で、広い所で幅が115m以上にも及びます。

桜田濠は江戸城でも最大級の濠で、爽快感があり見どころです。

まとめ

【江戸城の見どころ】

・本丸の日本最大級の天守が3代に渡り築かれていた天守台

・本丸の江戸城で唯一現存する三重櫓で、八方正面の櫓と云われる富士見櫓

・皇居の正門として利用され江戸城を象徴する景観となっている二重橋と伏見櫓

・1663年に再建され大老井伊直政が暗殺された歴史的に有名な外桜田門

・江戸城を代表する景観となっている水堀越しに見る桔梗門と巽櫓

・江戸城に欠かせない警備をするために建てられ、現存している百人番所

・北の丸に東側の当時の桝形虎口を良好に残している清水門

・1636年の江戸城総構えが築かれた時から残る田安門

・江戸城最大級の幅115mにも及ぶ巨大な桜田濠

ウェブサイト:特別史跡江戸城跡|皇居外苑|国民公園|環境省

コメント