岩手県盛岡市にある盛岡城(不来方城)。

1598年に盛岡藩初代藩主である南部信直が、嫡子利直(2代藩主)に築城を命じました。

城の縄張りは豊臣氏の重臣である浅野長政の助言により、北上川と中津川の合流地点の丘陵部に本丸、二の丸、三の丸などの曲輪が造られました。

30年以上の歳月を掛け築城され、1633年に3代藩主南部重直が入城し盛岡藩南部氏の本居城となります。

1636年に本丸が炎上し殿舎や櫓などが焼失しますが、1641年に新丸御殿が建てられ本丸御殿の代わりに藩の政庁となります。

1668年に本丸御殿が再建され藩の政庁機能が戻ります。

1868年に戊辰戦争で盛岡藩は降伏し、盛岡城は新政府軍により接収されます。

1871年に廃城令により廃城となり、1874年に盛岡城内の大半の建物が取り壊されます。

現在では盛岡城跡公園として整備され、国の史跡に指定されています。

本丸や二の丸、三の丸の様々な形式で積まれた石垣群、藩政時代の唯一の現存建築物である彦御蔵があり、見どころとなっています。

盛岡城・基本情報、アクセス

所在地:〒020‐0023 岩手県盛岡市内丸1‐37

城 主:南部氏

形 式:平山城

文化財史跡:国指定史跡

日本100名城スタンプ場所:もりおか歴史文化館

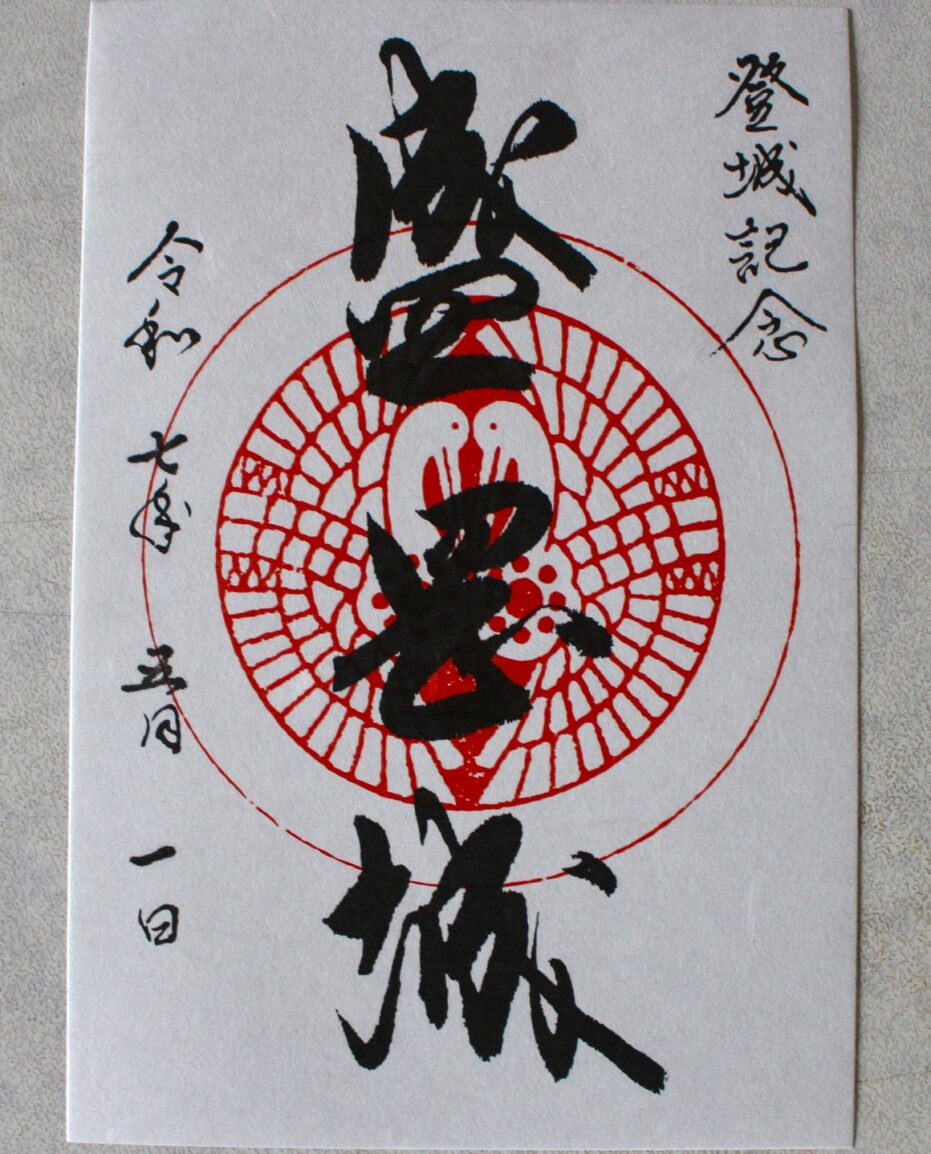

盛岡城・御城印

盛岡城 御城印 1枚300円

盛岡城 御城印 1枚300円

盛岡城の御城印が販売されています。

「もりおか歴史文化館」の1階で1枚300円で購入する事が出来ます。

「もりおか歴史文化館」では盛岡城の築城以前から城下町、南部家の調度品、近代の盛岡までの展示があり、盛岡城の歴史を学ぶことが出来ます。

【もりおか歴史文化館】

所在地:〒020‐0023 岩手県盛岡市内丸1‐50

開館時間:4月~10月 9:00~19:00(入館は18:30まで)

11月~3月 9:00~18:00(入館は17:30まで)

入館料:一般300円・高校生200円・小中学生100円

休館日:毎月第3火曜日(祝、休日の場合は翌日)・年末年始(12月31日~1月1日)

ウェブサイト:もりおか歴史文化館

盛岡城・駐車場

盛岡城の東側に「盛岡城跡公園地下駐車場」があります。

93台停められる有料駐車場で、盛岡城跡公園地下駐車場となっています。

【盛岡城跡公園地下駐車場】

料 金 :8時~18時まで 30分毎150円・18時~22時まで 1時間毎150円・

22時から翌8時まで 1時間80円

最大料金:8時~18時 1100円・18時~翌8時 800円

駐車可能時間:7時~22時

ウェブサイト:盛岡城跡公園地下駐車場|盛岡市公式ホームページ

盛岡城・縄張り図

盛岡城は北上川と中津川の合流地点の丘陵に築かれている平山城です。

川の合流地点を背にして丘陵上に本丸、二の丸、三の丸を連郭式に置き、本丸の一段下の南側に淡路丸、西側に腰曲輪、三の丸の北東側に下曲輪があります。

城の主要部は総石垣造りで、下曲輪から三の丸、二の丸、本丸までの大手ルートは桝形虎口が設けられ、堅固な縄張りとなっています。

盛岡城・下曲輪

盛岡城の北東部に下曲輪があります。

下曲輪は三の丸の先にある三方を堀に囲まれた曲輪で、現在でも水堀が残されています。

当時は大手門である綱門があり、現在は盛岡城下に時を知らせていた鐘が移設されています。

盛岡城・三の丸

瓦御門跡

三の丸の北側には瓦御門跡があります。

下曲輪から三の丸に入る為の門で、石垣により通路が右へ折られていて、桝形門となっています。

現在は門はありませんが、割石を使用した打ち込み接ぎの石垣が迫力があり、見応えがあります。

烏帽子岩

三の丸には烏帽子岩と呼ばれる大きな岩があります。

烏帽子の形に似ている岩で、高さは6m程あり盛岡八幡宮の本社にあたる八幡社が祀られていて、現在でも信仰されています。

盛岡城・二の丸

高石垣

二の丸の西側には高石垣が築かれています。

石垣は高さが13~14m程あり、実際に現地で見ると高さがとてつもなく、東北地方屈指の総石垣の城であることが体感出来ます。

二の丸西側の高石垣は盛岡城でも屈指の高さを誇り、迫力があり見どころです。

はばき石垣

二の丸の東側には、はばき石垣と呼ばれる石垣があります。

はばき石垣は石垣の崩落を防ぐために築かれたもので、岩村城の六段壁の石垣や鳥取城の巻石垣と同じ目的となっています。

車門跡

二の丸の北側に車門跡があります。

車門は正式な登城ルート上にある門で、坂道の通路を石垣により右に折れて桝形が形成されています。

二の丸内部

二の丸は中の丸とも呼ばれる曲輪で、当時は大書院が建てられていて盛岡藩の政治や儀式が執り行われていました。

現在は失われていますが、二の丸の南西には喰い違い形式の穴門が設けられていました。

盛岡城・本丸

高石垣

本丸の東側には迫力ある石垣を見る事が出来ます。

石垣は石の一つひとつが大きく矢穴の跡が残るものもあり、隅部は粗い算木積みとなっていて圧巻です。

本丸東側の石垣は奥の赤い渡雲橋もあり、盛岡城を代表する景観で見どころです。

廊下橋跡(渡雲橋)

本丸と二の丸の間には渡雲橋が架けられています。

当時は屋根付きの廊下橋が架けられていて、本丸と二の丸を行き来する事が出来ました。

廊下橋を渡った先の本丸側には多門櫓と小納戸櫓が建てられていました。

本丸内部

当時の本丸には本丸御殿が建てられていました。

他には西隅に二重櫓、北側に多門櫓と小納戸櫓、南隅には天守に相当する三重櫓が建てられていて南部氏の本居城に相応しい壮麗な曲輪となっていました。

御末門跡

本丸の東側には御末門跡があります。

御末門は淡路丸から本丸に入る為の門で、ここも石垣により通路が折り曲げられています。

当時は石垣の間に櫓門が建てられ、本丸の入口を守っていた厳重な門となっていました。

御三階櫓台

本丸の南隅部に三重櫓が建てられていました。

三重櫓は天守に相当する櫓で、古写真により最上階に花頭窓が設けられた特徴的な櫓であった事が分かっています。

現在は粗く割られた石材の石垣が残されています。

盛岡城・淡路丸(腰曲輪)

高石垣

本丸の南、東、西側の周りには腰曲輪が築かれています。

腰曲輪の南西側には1617年~1620年に築かれた、高さが12m程の石垣があります。

反りがほとんどなく、花崗岩の割石を使用した乱積みで迫力がありつつも綺麗で、見どころです。

腰曲輪の南東隅には二重櫓である大櫓と単層の小櫓が建てられていました。

また、腰曲輪の西側には吹上門があり、ここも石垣により通路が折り曲げられていました。

盛岡城・帯曲輪

彦御蔵

腰曲輪の南側の下段には帯曲輪があります。

帯曲輪には彦御蔵と呼ばれる蔵があり、盛岡城内唯一の現存建築物となっています。

土蔵造りの二階建てで外壁は白漆喰が塗られ、庇付きの窓の緑青が印象的です。

彦御蔵は盛岡城で貴重な建築物で、藩政時代を想像させられて見どころです。

盛岡城・榊山稲荷曲輪

腰曲輪の西側には榊山稲荷曲輪があります。

榊山稲荷曲輪は対岸にある御菜園から筋違橋を渡り坂下門に至る経路に位置し、横矢が掛けられるように強化している曲輪です。

隅部の石垣は緩やかな寺勾配と呼ばれ、他の石垣とは違った印象を受けます。

まとめ

【盛岡城の見どころ】

・本丸東側の石材が大きく荒々しく迫力がある高石垣と渡雲橋

・二の丸西側の高さ13~14mの盛岡城で一番高い圧巻の高石垣

・腰曲輪の南西側の高さ12mの花崗岩が美しい高石垣

・帯曲輪にある盛岡城で唯一の貴重な建築物である彦御蔵

コメント