富山県富山市にある安田城。

1585年に羽柴秀吉が越中の佐々成政を攻める際に、秀吉の本陣である白鳥城の支城として築城されました。

前田家の武将である岡嶋一吉が城主となります。

佐々成政が転封されると秀吉の直轄領、上杉氏領、前田領となった後、代官の平野三郎左衛門が入城します。

その後、慶長年間に廃城となったと考えられています。

城跡は発掘調査が行われた後、水堀や土塁などが復元され、国の史跡に指定されています。

また、城跡横には「安田城跡資料館」が開館しており、安田城の歴史を伝えています。

安田城・基本情報、アクセス

所在地:〒939-2751 富山県富山市婦中町安田244-1

城 主:岡嶋一吉

形 式:平城

文化財史跡:国指定史跡

日本100名城スタンプ:該当なし

安田城・駐車場

安田城の西側に「安田城跡駐車場」があります。

50台程停められる広さの無料駐車場です。トイレは隣接する資料館にあります。

安田城跡資料館

安田城の隣に「安田城跡資料館」があります。

安田城の歴史が分かるビデオや発掘されたかわらけや茶碗、古銭などが展示されています。

2階からは安田城を一望する事が展望室もあります。

【安田城跡資料館】

所在地:〒939-2751 富山県富山市婦中町安田244-1

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

入館料:無料

休館日:月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土、日の場合は開館)、12月28日~1月4日

ウェブサイト:安田城跡資料館

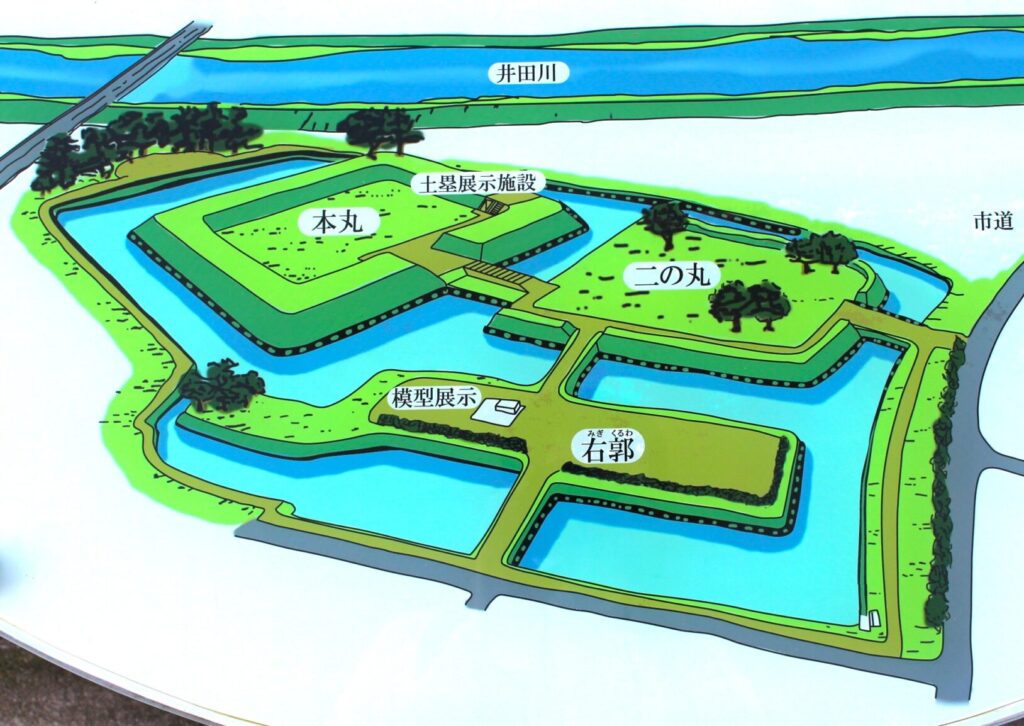

安田城・縄張り図

安田城は呉羽丘陵東南麓の井田川左岸の扇状地に築かれた平城です。

井田川に最も近い場所に本丸が置かれ、南側に二の丸、西側に右郭があります。

各郭は土橋により連結されていて、当時は二の丸の南側(市道側)は土橋が無かった為、必ず右郭、二の丸、本丸と進まないといけない縄張りになっています。

安田城・右郭

土橋、水堀

駐車場の横に右郭に入る為の土橋があります。

土橋は安田城の中心部、本丸や二の丸に入る為の唯一の通路で、折れなどはなく直線的な虎口となっています。

右郭西側の水堀は15m程はある広大なものとなっています。

野外模型

右郭は安田城の西側に位置する曲輪で、安田城の中では最小の大きさとなっています。

現在は土塁がありませんが、江戸時代の絵図には西側、南側、北側に土塁が描かれています。

右郭には安田城の模型が展示されているので、全体像が分かり易いです。

安田城・二の丸

土橋、水堀

右郭の東側に二の丸の土橋があります。

現在二の丸には土橋が南側にもありますが、南側の土橋は江戸時代に農道として造られたもので、城が機能していた戦国時代には存在していませんでした。

土塁

二の丸は本丸の南側に位置する曲輪で、本丸に次ぐ大きさとなっています。

二の丸の南側、東側、西側に土塁が巡らされていて、敵の侵入を防いでいます。

本丸に隣接する北側には築かれていませんが、二の丸に敵が侵入した際に本丸側から攻撃する事が出来る様にするためです。

安田城・本丸

木橋

二の丸の北側に本丸に入る為の木橋が設置されています。

右郭と二の丸は土橋でしたが、本丸は万が一敵が二の丸まで迫って来ても、木橋を落としたり燃やしたりする事で、敵の侵入を防ぐように工夫されています。

本丸の木橋は他の曲輪とは差別化されている事が分かり、見どころとなっています。

土塁

本丸は南北80m、東西90m程の広さがあり、発掘調査により建物の柱穴跡が確認されています。

外周には土塁が巡らされていて堀底からの高さが4.4m、幅14mと二の丸の2倍ほどの規模となっています。

本丸の土塁は安田城で最も規模が大きいもので、見どころです。

水堀

安田城の各曲輪は水堀に囲まれています。

水堀は10~20m程の幅で、深さは2mあり、容易に渡ることは出来ないようになっています。

安田城の水堀は幅が広く、重要な防御施設で見どころとなっています。

まとめ

【安田城の見どころ】

・本丸南側に設置され、右郭、二の丸と差別化されている木橋

・本丸の外周部に築かれている高さ2.4m、幅14mの土塁

・各曲輪を取り囲んでいる幅10~20m程の広大な水堀

コメント